人類活動改變珊瑚礁生態—7000年前的化石記錄了加勒比海的魚類變遷史

本中心林千翔副研究員與美國史密森熱帶研究所(Smithsonian Tropical Research Institute, STRI)Dr. Aaron O’Dea的研究團隊合作,比較珊瑚礁魚類化石、考古遺址魚類遺骸與現代魚類標本,詮釋了七千年來加勒比海珊瑚礁魚類組成及體型的變化。

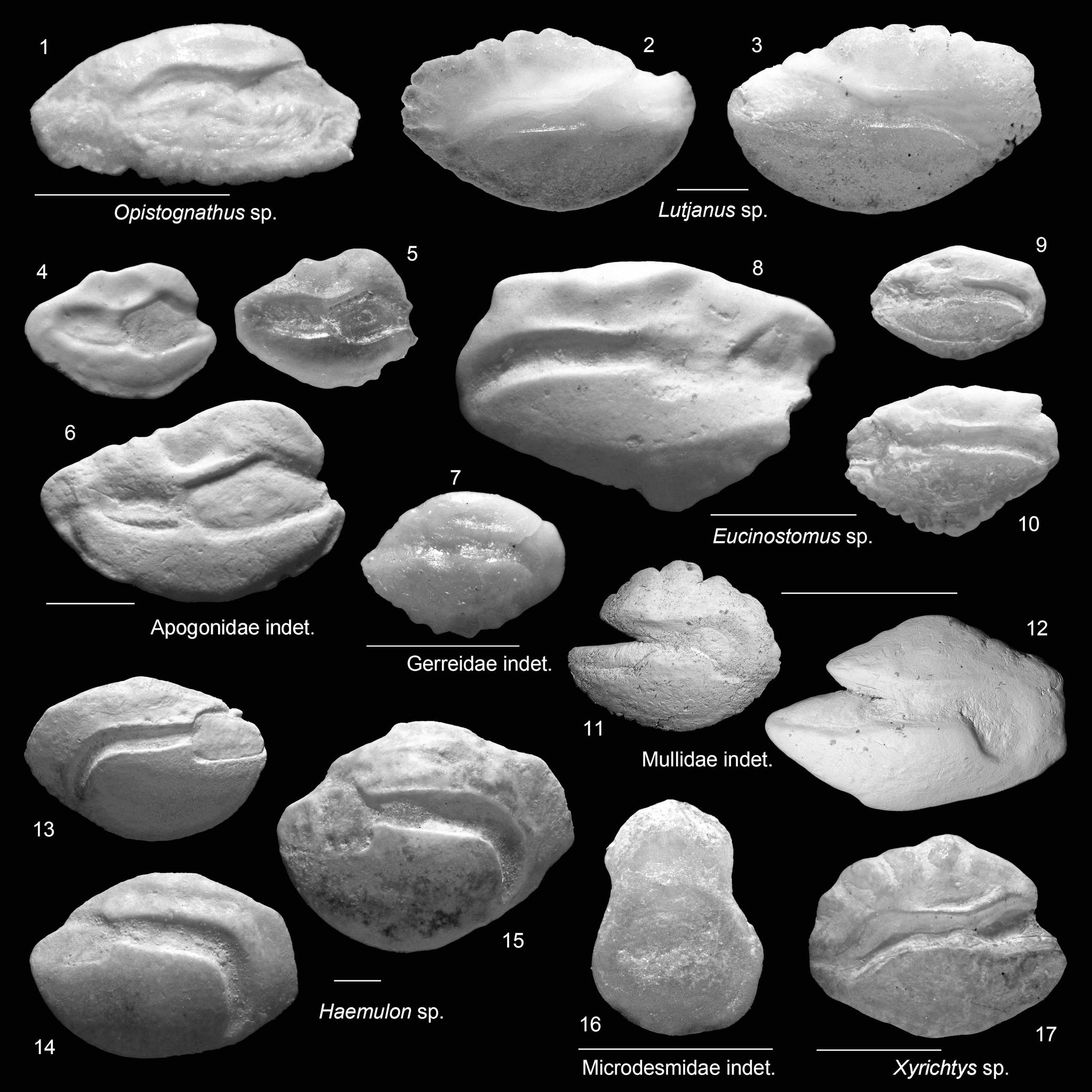

本研究由加勒比海全新世(約7000年前)珊瑚礁沉積物取得的魚類耳石、鯊魚盾鱗等紀錄得知,如今加勒比海的鯊魚數量只有7000年前的四分之一左右,人類偏好捕撈的大型魚類(例如笛鯛和石鱸)體型也比史前時代縮小約22%,然而這些大型魚的獵物,如中小型的雀鯛、鯷魚和銀漢魚等,數量卻是過去的兩倍,體長則增加了17%。

圖一、多明尼加共和國保存良好的珊瑚礁化石

圖一、多明尼加共和國保存良好的珊瑚礁化石

本研究另一個重大發現是,生活在珊瑚礁縫隙中的底棲隱蔽性魚類,例如鰕虎及天竺鯛等,在過去數千年間則維持穩定的數量及體型。顯示掠食者經歷數量減少與體長縮短的變化時,並未波及到棲息於珊瑚礁縫隙中的底棲小型魚。

在本研究中,林副研究員負責魚類耳石的分類鑑定與群聚構造重建。林副研究目前仍有多項與STRI研究團隊進行中的合作計畫,該團隊長期關注加勒比海珊瑚礁生態系的時空變遷。

圖二、利用魚類耳石重建群聚構造

本篇研究於2025年6月30日發表於《美國國家科學院院刊》(PNAS)。

論文全文:https://doi.org/10.1073/pnas.2503986122

_960.jpg)